中华优秀传统文化字义之中

中国学文化册传统文化篇

安 文

文化是民族血脉,人民精神家园,文化自信是最基本、更深层、可持久的民族精神力量,任何民族复兴的基础,如西方文艺复兴,首先都是文化复兴。。中华文化源远流长、灿烂辉煌,在长期发展中形成了独一无二的理念、智慧、气度和神韵,增强了中华民族和华夏儿女内心深处的自信和自豪。只有不断发掘、传承、弘扬中华优秀传统文化,树立全体华夏儿女的文化自信,增强中华文化软实力,建设社会主义文化强国,才能实现中华民族伟大复兴的中国梦。

那么,什么是中华优秀传统文化,或者说中华优秀传统文化包含哪些内容呢?近期,我们将探讨中华优秀传统文化的字面含义、起源流变、核心主干、重要载体和传承发展等问题,分别与朋友们分享。

中华优秀传统文化字面含义,要从“中华”、“优秀”和“传统文化”三个部分去理解。

一、中华

“中华”是“中国”与“华夏”的合称,“中国”一词,强调地理、方位概念;“华夏”一词,侧重血统、文明内涵。

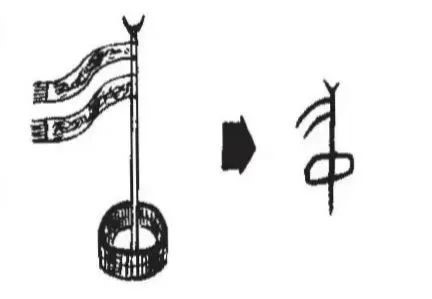

“中华”一词源于天文,最早出现在《天文经星·中宫》:第二星曰次相,其北,中华东门也。 “中”的甲骨文是这样的,它的象形意思是猎猎旌旗下护卫的中央一片土地:

“国”的甲骨文是这样的,象形意思是兵戈护卫之下的一个城邑(疆域):

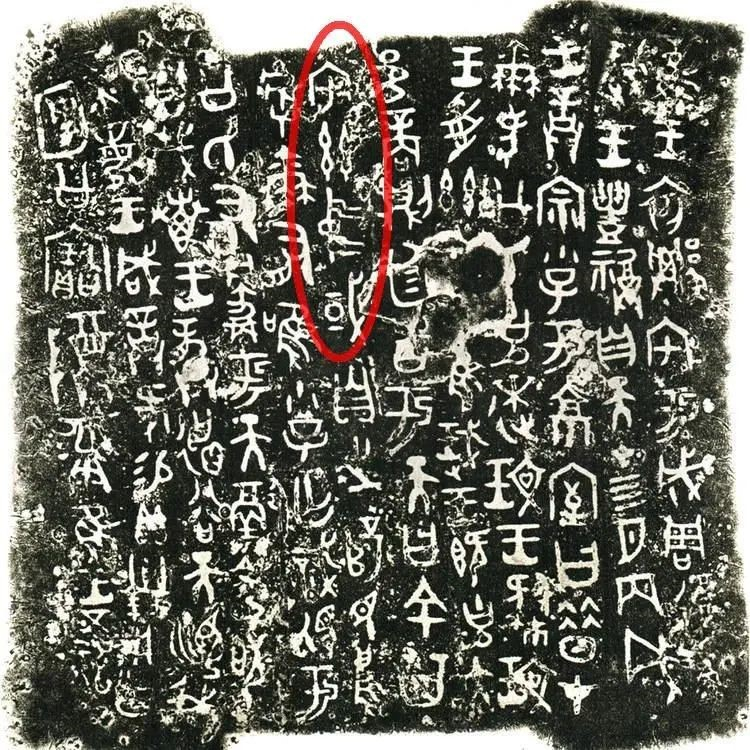

“中国”一词,最早出现在西周早期成王时代(公元前11世纪)的青铜器何尊铭文:“隹武王既克大邑商,则廷告于天曰:余其宅兹中国,自兹乂民。”意思是说,定都天下之中以统治万民,这是“中国”最初的字面意思,指“天下之中”、“中央之国”的方位、地域、地理概念。

何尊及何尊铭文,红圈为“宅兹中国”

而《诗·大雅·民劳》出现:惠此中国,以绥四方……惠此京师,以绥四国。《毛传》:中国,京师也。四方,诸夏也。这是都城、或社会意义之“中国”。《汉书·陆贾传》:皇帝(刘邦)……继五帝三王之业,统天下,理中国。中国之人以亿计,地方万里,居天下之膏腴……这是政治意义之“中国”。《礼记·王制》:中国戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移。这是民族意义之“中国”。《战国策·赵策二》:中国者,盖聪明睿知之所居也,万物财用之所聚也,贤圣之所教也,仁义之所施也,诗书礼乐之所用也,异敏技艺之所试也,远方之所观赴也,蛮夷之所义行也。这是文化意义之“中国”。

于是,在华夏民族世世代代繁衍生息的这片土地上,“中国”一词逐渐由“地理之中国”,孕育成为社会之、政治之、民族之、文化之中国。