感恩与回报

汪作黼于1921年3月4日逝世,光阴荏苒,距今差不多百年了,我作为他的曾孙也也已年过古稀。今天,我们这个家族至少有上百户人家,散居全国各地或移居海外了,大多久不通消息,连地址都不知道,每家每户都围绕自己的小家庭过日子。老人很少有人回忆三锡堂当年情景,年轻人更不知道,也不关心。这也是步入现代社会后的总趋势。

我们和三房的亲族来往很少,多数情况不清楚,只知道其中境况最差之一的汪作黼的一个孙子,年轻时靠变卖祖产糊口,中年后家产败光,靠拖板车谋生。解放后,他儿子参军当上军官,转业后到常州当干部。又后来,他孙子考上清华大学,出国深造,全家在美国定居。大家族的子孙这种起起落落极具戏剧性和典型性。

二房的人中多数也不清楚,只知道:

汪寿珍是从常州市医药公司的总工程师岗位上退休的。

汪榴珍夫妇是二房中与我家来往最密切的,她叫我父母亲叔叔、婶婶,非常恭敬,我叫她大姐。我记得,她还请我们全家看了一场电影,好像是《董存瑞》,看完电影后还请我吃点心。她和路锡坤结婚时还邀请我们全家参加她的婚礼。记得婚礼上她的同事们要他俩亲热拥抱,她怕羞,好不容易靠在一起又害羞躲开了,同事们则兴高采烈喊,“不行,不够格!”

后来,她还把他们的头生子路宁一给我妈妈喂奶。夫妇俩后来成为常州著名的画家,作品被多个美术馆收藏,他们的作品入选了《中国人民抗日战争胜利60周年中华名家翰墨精品集》,并获得金奖。她赠给我父亲很多珍贵的作品,我们都珍藏着的。

图1.《青果巷文化记忆馆》中的路锡坤与汪榴珍夫妇

1990年,修元伯伯的第三个儿子汪叔游从加拿大回国探亲,他在台湾时曾在台湾中山大学当教授。该大学于1960年创立,2001年正式名为中山医学大学,与日本东京医科大学、美国哈佛大学、华西医科大学和湖北医科大学等缔结为姊妹校。早在上世纪八十年代他就将电子技术应用到中医医学方面,我国许多期刊杂志都介绍和引用他的文章。退休后赴加拿大温哥华定居,继续行医。以后,他们夫妇俩也多次回国,还参加过南京举办的医学会议,在南京还住在我家。

他告诉我们,刚到台湾的时候,生活非常艰苦,他哥哥就是那时候因患病和饥饿而去世的。

图2.台北中山医学大学校徽

图3.舍弟与汪叔游夫妇1993年在温哥华合影

图4.我大陆医学期刊引用汪叔游教授论文的部分截图

我的三个姑妈都没有留有后代。叔叔的几个女儿在上海生活,也多年没来往了,也是地址都不知道。

我们父母亲生了8个孩子,其中两个孩子生下没几天就夭折了,一个孩子刚生下就去送出去,也不知道后来怎么样了,想到她,我就不禁惨然。一个妹妹中年时罹患癌症去世了。现在就是我们兄妹四人。

我的大妹妹汪孟英,是家里的长女,是我家兄妹中最勤劳,最坚强,也是经历最坎坷的。因我名字中有一“孟”字,她跟我排名。父亲说,她命属天医星,清代有一著名中医,名王孟英,也就取名叫“孟英”,比王孟英多一个三点水。后来,她真的当了中医,好像早就命中注定似的。

我们俩只相差两岁,小时候是我最好的玩伴,一起收集彩色糖纸,一起在院子里的玉兰树底下玩耍。她小时候非常可爱,我们在门口玩的时候,过人经常会情不自禁弯腰爱抚一下她的脑袋。有一位亲戚太喜欢她了,特地带了照相机来给她拍照,她却一直哭个不停,那亲戚说,哭也可爱,依然拍了不少张照片。

她后来遇到不少苦难。早在三岁时,因脸蛋上有粘了一粒米饭,在厨房里被一只公鸡啄了一口,满脸是血。我父亲最疼爱她,气坏了,立刻把那只公鸡杀了。五岁的时候,我带着她从台阶上往下跳,她跌倒了,又是满脸的血。我没被母亲少骂。

我家里的事情从来不管不问的,而她还没到上学年龄就开始帮家里做家务,我也从没当一回事,几乎没有印象。然而,在上海的时候,有一天,我生病在床上,她在天井里洗碗,突然,“哇”的叫喊了一声,浑身湿透跑进来,大哭着喊,“不好了啊!”

我穿着衬衫从床上跳起来跑到天井一看,只见一根水柱从龙头顶上冲出来。原来,她为了让出水快一点,不断将龙头拧大,将龙头的柄和盖子一起拧了下来,水立刻从龙头顶上冲了出来。我赶紧冲过去捡起龙头的盖子和手柄,想按到龙头上,猛烈的水流立刻冲到我身上,冰凉的水流激得我“啊!”的惊叫了一声,龙头盖也丢了。第二次,我咬紧牙关眯着眼睛终于将龙头按上去拧紧了。

图5.自来水龙头喷水(电脑绘画模拟)

我现在还对这件事印象非常深刻,今天想,她那时还只有四五岁,就这样帮着做家务,越想越觉得真太难为她了。

回常州后,她还在上小学时,家里7口人的衣被就都是她洗的了,被子太大,洗不动就用板刷刷,那时候没有自来水,只能到井边一桶桶吊井水过来。母亲接了缝纫活,她功课再忙,也帮着缝纽扣洞,帮家里挣得收入,维持生活。16岁初中毕业,因患肺结核不能升学,休学在家,17岁时随父亲去广化区福利医院,拜中医万济民为师,学徒期5年。一边继续做家务,同时还要上夜课,参加考试。1964年7月参加常州市卫生局组织的中医满师考格,她理论和临床均获得通过,然而,当时常州出台一项政策,中医学徒毕业后,自谋出路。于是,考试合格者不得不离开医院到社会上去当临时工,而不及格者则继续留在医院里,以后倒都转正了。她就只能以临时工身份由到常州试驗机厂当厂医。文革开始后,转到纺织机械厂卫生所工作。

1969年,我被哄骗进了一派群众组织的据点,当时,正当武斗阶段,双方下手很狠,有两个中学生就被据点里的人枪杀的。她得知消息后急得直哭,她在厂里关系好,托了那一派的群众组织的头头,把我营救出来。

1970年元月,在广化医院的某些人迫害下,我家全家下放,还牵连上她,一起下放到当时常州下放地区最远的高淳农村,过一条河就是安徽了。我一路送他们去,大卡车开了好几个小时才到。晚上,还没安顿好,就有农民听说有医生来了,特地上门找她治病。

在高淳农村收入太低,纺织机械厂的工人师傅盛汉阳十分同情她,设法帮她迁到武进县鸣凰塘田大队卫生所当赤脚医生。1975年4月按排到武进农药厂当厂医。

1976年冬天,为了取到最小妹妹的上调資料,她寒冬腊雪从常州赶到高淳,当时漫天大雪,从高淳借住的村子沿石臼湖圩堤岸赶到办事处,大雪深及膝盖,雪地又湿又滑,她用一个棍子撑着,每天来回走60里,一路上湖岸边一片冷清,环顾四周茫茫雪海看不到一个人,万一一不小心滑倒跌进湖里面,救的人都没有。她就这样連续走了3天,共180华里,总祘把妹妹的手续办好。

我妻子根据她的这次经历,画了一个女子在雪地上独自前进的一幅画,象征我们全家在艰难条件下的努力奋进。与她当时现场情景略为不同的是,天空出现了一缕阳光,远山和湖中的冰雪已经融化了,意味当时大环境开始转暖了。

图6.冰雪中前进(油画)

1992年后,母亲中风卧床两年多,她天天来帮母亲翻身清洗,母亲虽然长期卧床,但直到去世都没有生褥疮。

我们兄妹感情很好,但是,我是一个只管自己业务和读书的事,家里其他人的情况我很少关心,只知道她还是只有二十多岁的时候,一次可能是低血糖吧,昏倒街上。后来,还有一次站在凳子上擦窗子,跌了下来,当场昏迷。幸好都无大碍。她现在虽然也七十多岁了,依然很健康,每天上午和下午,被轮流邀请到社区医院等几个单位工作,每周上十个半天的班,晚上在家还不断有人上门来求医,真忙不过来。稍有空就立刻忙家务,真是一刻都不息。

她非常坚强,我从没看到她在苦难来临时在家里哭过。全家下放到高淳,当天晚上就有农民来求医,她给了半片药。她转过头来微笑着对我说,这里的人很少吃药,不像城里人吃的太多的药,有抗药性,半片就够了。已经到了“流放地”了,她居然还那么淡定。

我在家里虽然是长子,但是,除了每月将工资交给母亲外,其他什么是都没放在心上。她作为长女,对我家的贡献真莫大焉!

我弟弟出生在上海,三岁左右的时候,忽然发现他不见了,急得到处去找他。幸好,没多久在提篮桥一户人家找到了他。原来,大家没注意时,他一人走出家门,回不了家,被那人家留下了。那家女主人说,这个孩子真可爱,我们留着吧。男主人说,那不行,要是给人家发现了,告我们拐骗儿童的。

父亲有两个朋友先后对我母亲说,“太太,你的面相好,今后有个很有成就的儿子。”父亲就把我们弟兄俩的生辰八字给他们看。他们说是他,当面看到他后,还连连称赞说,这孩子头平额阔,好相!

后来,我们全家回到了常州,在我的印象中,他一直个很乖的孩子,不像我那样调皮捣蛋。记得有一次,他一面来回跑,一面不断回身“呯”的一声关门,嘴里说,“不让你跟我,不让你跟我!”原来他是不想让自己的影子跟在自己身后。还有一次,冬天的时候,他穿着衣袖长过膝盖的棉袄,对着家里的房门一次次张嘴哈气,看水蒸气在门上飘动。非常活泼可爱。他不像我,不喜欢张扬,许多事我们都不知道。有一次,邻居的小孩说,他们到池塘边玩水,有个孩子掉进了水里,他游泳过去把那孩子从水里救上岸了。这事,我们从来没听他说过,连他会游泳我们都不知道。后来,居民身体普查,发现他有吸血虫病,很可能是游泳时得的吧。

他小学是在新坊桥小学,中学是在椿桂坊的常州市第一中学。文革开始,他上高中,先是和三位同学全国大串联,跑了些地方,见识了一些场面。回来后,学校已经停课,他开始自学大学的数学和物理课程。1969年知青上山下乡,他和三位同学一起到金坛插队落户。春节时,他和三位同学在当地买了鱼,骑自行车回来,天黑了,实在疲倦,骑着、骑着……就瞌睡了,不止一次从车上跌下来。

条件是很艰苦的,但是,他很乐观,给我的一封信中说,当地有一个长荡湖,风景很美。前途茫茫,田里的活实在太苦,有些知青开始学手艺,例如:木工、裁缝之类。也有同学劝他这样,但是他坚决拒绝了,继续白天下地干活,晚上自学大学课程。就这样在金坛插队了五年。

五年后的一天,大妹孟英认识一个人,其朋友与上海一制药厂有关系。这家厂想找单位将普通盐酸加工成高纯度盐酸作他们的原料。他们两人不懂化工,而我弟弟已经学了不少化工知识了。于是,他们就与我弟弟和他同学何浩明,四人一起到武进县漕桥中学去搞盐酸提纯。非常巧的是,他们常州市第一中学教生物的过永炎老师也正下放在漕桥中学,师生见面分外亲切。

该校是1906年由当地士绅赵颂眉、孙芝耀等发起的,名为“振声高等小学堂”源自赵氏宗祠对联“扈跸南渡,丕振家声”。1942年,扩建为“振声中学”,聘请留美博士徐仁铣先生为校长。1943年徐仁铣先生病故,由赵介武先生任校长,聘史绍熙为校务主任、总理校长事宜。1956年改为公办,更名为武进县漕桥中学,学校规模逐年扩大,有高中8个班、初中9个班。学校历史上著名教师有:史绍熙(原省常中校长)、杭海槎(原苏州高中校长) 、周澄(光华大学教授)、徐仁铣(留美博士)等人。

我弟弟很快就将高纯度盐酸很制造出来了。我去了一次,他们的宿舍是一个教室改的,非常简陋,看了很觉得心酸。但应该比金坛插队的泥房草棚要好多了。高纯度盐酸出来了,学校有了利润,他的工资有50元一个月。大大减轻了当时我们家的负担。

附近的大队书记看了羡慕不已,也想搞个产品。正巧,我同事张玲玉听到附近一化工厂的朋友说,他们厂需要将一种化工原料提纯了再用,但总是不过不了关。张玲玉就向我弟弟讲了,于是,他就决定做这个产品。这可不是提纯盐酸那么简单,那都是些玻璃烧瓶之类的,而这一次是要上钢制的精馏塔了。大队可怜兮兮的一点资金都用完了,大队书记不得不把自家的猪卖掉填补资金缺口。把全大队的资金都交给一个才二十出头的毛头小伙子,万一不成功怎么办呢?大队书记的压力是非常大的,一想到这里走路都心狂跳。建成后,第一次还真的不行,不得不把设备拆掉了重搞。第二次,成功了!产品卖给城里的工厂,整个大队欢天喜地。

于是,公社的于书记来请我弟弟搞产品了。

于是,他到常州制药厂图书资料室查资料。看到那么年轻的孩子居然能查外文资料,引起了资料管理员施文鸿的注意。施文鸿也是名技术员,业务很精通,当时由于身体原因暂时在资料室里工作。他很快就和我弟弟有了很好的友谊,带他一起到上海查资料。他推荐一个染料中间体产品,国内奇缺。上海有一家厂生产,规模不大,勉强生产。但是,要照搬上海的工艺的话,单分离用的冷冻机就要十多台,一个公社的财力完全承受不起。他从物理化学原理加以分析,觉得可以用另一条路线来分离,没经过小试就直接建设备了,真所谓初生牛犊不怕虎。设备安装后,一座塔漏得很厉害,堵不住。常州化工厂的老师傅来帮忙把塔密封住了。工作非常辛苦,氯气味也很重,多年没发作的哮喘也发了,晚上只能坐在床上,不能躺下来。但是,产品还是出来了,卖了好价钱。

这时候,出台了一项政策,全家下放的子女允许一人返城。我家还有他和我小妹妹在农村。当时小妹妹19岁,他已经29岁了,也有了未婚的女友。他毅然放弃自己的名额给小妹妹,周围的人都不理解:别人家都把名额给男孩的,有的人家还闹得天翻地覆,你家小女儿还小,他都29岁了,还不上来,女友已经在城里了,要是跟他断了怎么办?真想不通,你们居然这样做!可是,他不但这样决定,还不放心,特地到公社去查看,看到上调名单中没有自己的名字,知道名额是给了妹妹了,才放心。

他的女友后来就成了他的妻子。说起这件事,还有我的一份功劳。她姐姐张玲玉是我同事。她们姐妹有好几个,她是最小的,小时候显得比实际年龄小很多,十一二岁了看起来还像七八岁的样子,特可爱,大家叫她“小毛头”。有一次,我对张玲玉说,“小毛头真可爱,给我家弟弟吧。”张玲玉笑了笑。其实,我也是随口说说,那时候讲“唯成分论”,我家那时候被糟蹋得“臭不可闻”,谁还愿意嫁到我家来啊。没想到,张玲玉还真把这件事当真了,她曾教过妹妹分析化学,就让她到我弟弟的漕桥化工厂挂了个名,先将样品在常州做,但后来就必须去漕桥厂里做了。当时,他们家搬到离城不远的常州化工厂附近,到漕桥工厂需要坐半天长途汽车。当时,附近的武进农药厂也有一个分析工名额给他们,该厂离他们家只有几百米。她是小女儿,爸爸妈妈不放心让她一人去漕桥,想让她年长一些的姐姐去,让她去武进农药厂。可是,我弟弟不同意,说不能随便换人。她也不愿意,她宁可去漕桥,而不愿就近上班。她们全家人都笑着说,“看来,双方都有意了!”

她父亲是资本家,家里经济条件是很优裕的,她家里是最小的女孩,尽管是知青也是随父母全家一起下放的,因此从没离开过父母,一直被呵护和疼爱的。现在,要独自一人离家去一个条件艰苦的陌生地方,吃在集体食堂,住在教室改的宿舍,不仅要有很大的勇气还要有不怕吃苦的决心,真不容易啊!当时,他们俩的关系还没完全确定,但,她从姐姐那里知道我弟弟艰苦自学的经历,出于对知识的向往和崇敬而勇敢决定的。

其实,这也与她们家有良好的文化氛围有关的。张玲玉的丈夫赵斌早年北大毕业,后来留学苏联,是地质专家,在中科院地质所工作。

后来,她们家全家都上调回城了。有人就来给她说媒,她母亲说,

“她已经有男友了呀。”

那人问:

“在哪里啊?”

她母亲回答说:

“在武进县乡下。”

那人一脸不屑说:

“哎~唷~~~~,早点断断掉算了吧!”

那人一走,她弟弟就急得跳起来说:

“你要是跟他断,我就跟你断!”

她急忙解释:

“我哪有那种想法呀!”

1977年,恢复高考,分两次进行。第一次合格后进入第二次考试,只要第二次考试合格,就能被大学录取。我弟弟以优异成绩通过了第一次考试。他第二次考试完毕后告诉我,有的题目他还特地另增了大学解题的方法。本以为完全不会有问题的,万万没想到,他没能接到录取通知书。他还比较淡定,过老师气愤得不得了,但是,也无法知道任何结果。那时候,他已经自学完了大学课程,决定直接报考研究生。然而,武进县相关部门就是不开具证明,理由是,你大学都考不取,还想考研究生吗?这时候,恰好出台了一项政策,第一次高考达到一定分数线的知青可以返城,他就可以回常州了。一到常州就立刻去报考研究生,这时离招收研究生截止日期已经没几天了。常州市教育局有关部门立刻批准了。

他加紧备考,同时到常州化工厂报到参加工作,身份是学徒工。在车间里没当几天操作工。那时候,厂里办了个工人大学,姚良华在工大当教师,提出来让他也到工大来教数学。厂里也同意了。

外面的议论也不少,一个大学都考不上的人,还来教工大学生!

我们都知道他的第二次考卷是被人顶替了。而他本人对于所受到的冤屈,却非常淡定。埋头读书,迎接研究生招生考试。那时,我和我妻子有了第一个孩子,才几个月大,免不了哭闹,他有时会走到旁边去看看,然后,继续回到座位上复习功课。

他报考的是南京大学化学系戴安邦学部委员的研究生。专业是有关量子化学。1977年文革后,我国初次招收研究生时,确实有很少一些高中毕业生直接报考研究生的,但基本上都是文科,理工科的极少,而量子化学需要扎实的大学数学和物理基础,难度相当大。当时我曾咨询过南京大学化学系的一名老师,她丈夫一听就脱口而出说道:

“恐怕连薛定谔方程都不知道,还想考那专业!”

很明显,他认为是异想天开。也难怪他这样想,当时共10个人报考,除了我弟弟,其余都是重点大学毕业的,一个高中毕业生怎么可能呢。

一天下午,家里来了南京大学的一封信,当时,我正好在家里,拆开一看,是他初试通过并通知参加复试的通知书。我看了非常高兴,说马上去给他看看。当时他正在常州化工厂上班。母亲说,已经下午了,待他回来再告诉他吧。我说,让他越早知道越好。就出门乘公交车去常州化工厂。他那时正在工大教师办公室里,我把通知书交给他。姚良华也在一旁,他是直性子爱张扬的,立刻整个常州化工厂都知道了。

复试后没多久,他就接到了录取通知书,去南京大学研究生院学习了。他的导师是戴安邦和忻新泉老师。

这时候,到我家来为他说媒的还真不少,有些女孩子说,就是要嫁给研究生。可是,晚了,为什么没在乌云密布的时候,像我弟媳那样的有远见呢?

改革开放不久,各方面条件还比较差。我到他宿舍去看过,一个房间要住好几个人。他的研究生同学对我说,他们中他经常考试第一名。有一次,江苏省召开自学青年大会,会议把戴安邦先生也请来了。戴先生在会上还特地介绍了他,说他常常在实验室工作到凌晨二三点钟,大家都很心疼他。

硕士毕业后,又获得了博士学位。是我国自己培养的第一个无机化学博士。

他的事迹在报纸和电台作了很多介绍。我母亲在街上走路遇周围的人都迎着她喊,“博士妈妈来了!”作为一生敬仰学问的她,内心会感到何等的欢欣和荣耀啊!

我已有了儿孙一代,每当他们取得一点成就,就感到非常高兴,比自己取得成就还更兴奋,因此,能深深体会到,他让母亲多么高兴,漫长五十多年的日夜辛劳没有白费,遭到的一切艰难、委屈和羞辱都烟消云散了。

以后,他蒙中国化学会推荐,赴美国留学。后来成为一所创国际双一流大学负责科研的副校长兼研究生院院长。发表学术论文200余篇,其中SCI、EI收录150余篇,被引用14000多次。

国际著名学术分析机构科睿唯安,拥有500多名分析师,每年都会基于SCI的论文和引文数据,遴选生理学或医学、物理学、化学及经济学领域中全球最具影响力的顶尖研究人员,成功预测了48位诺贝尔奖得主。2018年,科睿唯安将他列入当年杰出科学家名单。

现在,话题回到我自己的小家庭。

1976年我借调到南京编制出口项目的报价资料。有一天,杨明来找我,说给我介绍一个女孩,父母亲都是南京工学院(现东南大学)的教师。后来,我知道她父亲是宜兴出生的,在常州省常中读的中学,上世纪三十年代从国立中央大学数学系毕业,那一届数学系毕业生只有四名。后来,还曾在常州芳晖女子中学当过一段时间教师,因此,她也出生在常州。

我因为能接受出口项目编制的任务,身份也有所改变,有了底气。那时我已经34岁了,经历过无数次相亲,都因出身和兴趣等问题遭人家白眼。此时,我想最主要的是要有相同的价值观和世界观,所以,我就把自己的理想和想法都向她和盘托出,“坦白交代”,大谈特谈贝多芬的“第五交响乐”罗曼•罗兰的《约翰•克里斯多夫》等等。尽管,那时候那些内容还都是禁区范围的,但我想她那种知识家庭的女孩会有共鸣的。还真的奏效了,第二年的1977年春季,她母亲和姐姐把她送到常州,和我成婚了。

我们1978年有了孩子,她要带孩子、做家务、帮我搞题目,还自学了英语课程,拿到了英语专科的自学考试文凭。以后,在全国性核心学术期刊上发表多篇论文,这些论文被多次引用,很多依然现在还能在网上检索到。她凭这些成果被学校授予高级职称。

她十分聪明,高中是在是江苏省最好的中学之一的南师附中就读的,而且还是较好的班级的高材生,如果不是文革,一般都能考上清华、北大那样的名校。我也发现,无论学什么,她总是比我学得快得多。而且,我脾气暴躁,她是家里的小女儿,属于娇娇女,但每当我乱发脾气的时候,都能让着我,还真亏了她。为此,我常常觉得很对不起她。

自从我们结婚后,凡是我进行的项目,她总是非常积极参与,包括:制图、翻译和电脑编程和信息查询等等。看她那么投入,我岳母感到惊讶说,

“你怎么会这样喜欢的!”

我年轻时看到居里夫妇为科学研究共同奋斗,觉得这样的婚姻太幸福了。后来,我忽然觉得,这不正是我年轻时梦想的幸福婚姻吗?居然也被我碰上了。今天,我又不禁想起我家当初房门的那副对联“齐心同所愿,皓首以为期。”我们夫妇俩不仅在生活上是如此,在工作和学习方面也是如此。这是我这辈子的最大幸运和幸福!

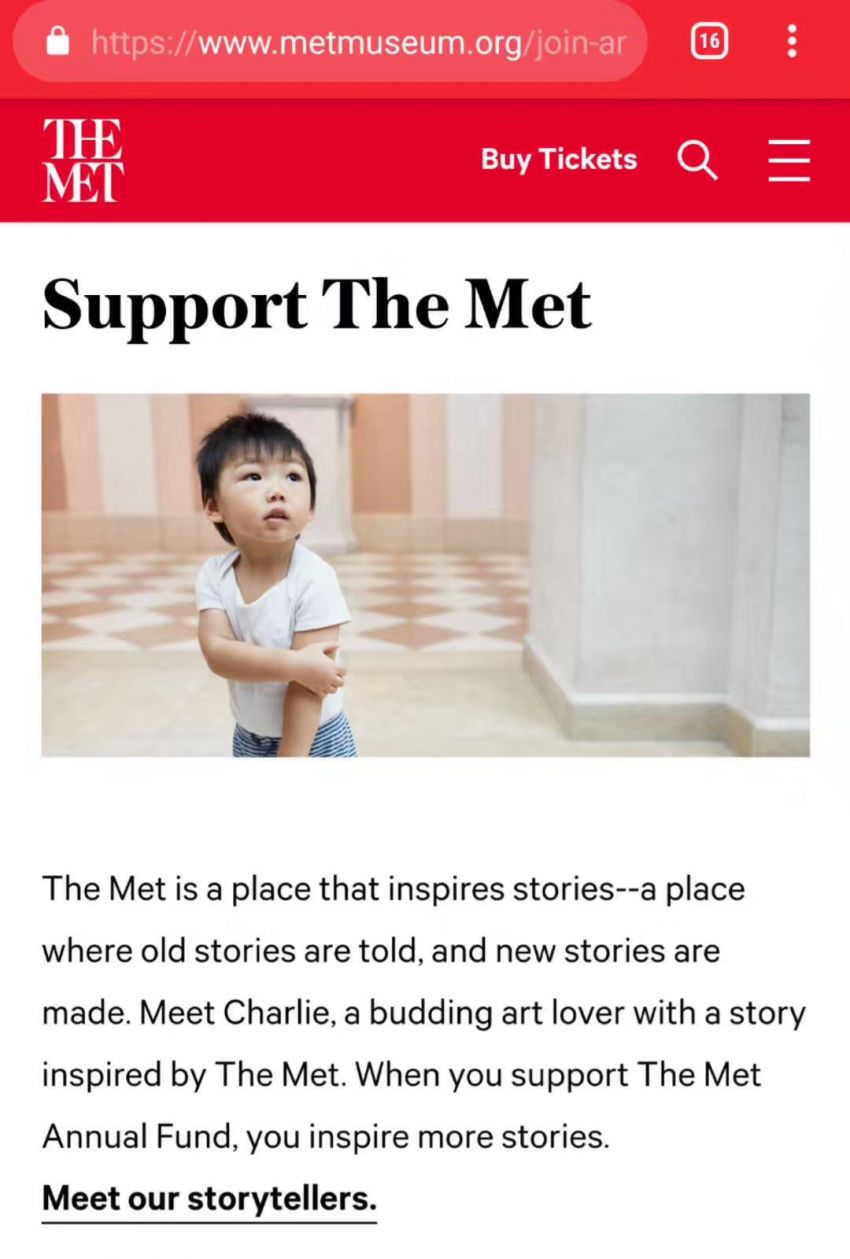

我们的儿子也很优秀,两次被邀请国际计算机大会上大会发言。孙女儿被纽约一家天才学校录取,录取比例只有百分之一左右。最有趣的是,我们的小孙子查理(Charlie)才会走路不久,一次去世界四大博物馆之一的纽约大都会博物馆,他的表情被工作人员抓拍到了。把他的照片和名字放在他们的宣传册封面上,里面还介绍他的一些情况,以后又放到在纽约最有名的五大道上的海报上。虽然,孩子还不懂事,但这件事肯定会对他终身的发展方向起到重大影响。

图7.大都会博物馆的说明册的封面

图8. 小查理成了大都会博物馆在纽约第五大道上的“形象大使”

回想起少年时代我家的极度贫困。今天,我们家有这样的生活,是非常幸运和幸福的。所以能有今天,首先当然是是大环境的改变,改革开放以来,国际上的先进科技、资金和管理和我国人民的勤劳聪明相结合,我国经济建设取得了巨大成就,人民生活得到巨大改善。

从个人方面讲,一个很重要的原因是,家族和青果巷的文化潜移默化作用,让我们能在困境中坚忍不拔,自强不息。另一个非常重要的原因是,尽管我们家庭遭受到很多苦难和冤屈,但同时也得到很多善良的人的热心帮助。我们对他们永远铭记在心。

亲人中,首先是我们的大姨妈王月珍,抗战胜利后她帮父亲在上海谋得了一份工作。我们的堂姐汪榴珍,虽然她知道我母亲乳汁已经很少了,还是把她的头生子给我母亲喂乳,太不容易了啊!

我们最困难的时候,甚至我们的叔父和婶母从上海到了门前都没进我家的门,然而,还是有许多好心人热心帮助了我们,如:

父亲年轻时跟徐衡之学到初步医学知识、后来在苏北农场蒙上级安排,让他当一位名叫曲奉公(音)医生的助手,从此有了谋生的技能;

我们住房被抵押,到期后债主索要房产。当时主审的女法官不忍我们全家流落街头,判决用还款解决。否则,我们真要成为街头乞丐了。我那时候太小,不知道这位法官的名字,但是,她对我们确实是恩重如山啊!

母亲依靠缝纫谋生,许多邻居帮助介绍别人来做衣服,这些人中很多是工厂女工,她们有一颗善良的心,她们的名字我大多不知道,知道的也不记得了,只记得一位叫施智英的女工,她后来住在天井巷里。

父亲进入广化区社会福利院后,院长孙显对他非常尊重,排除干扰给他加工资。文革期间,尽管医院里某些极端分子千方百计迫害他,但是,医院里还是有不少人,如医生王宏坤、卜育华和工友们,在明里暗里帮他,保护他。极端分子非要把他置之死地而后快,一次次想给他戴上帽子,都没成功。现在想,应是上级主管单位顶住了压力,没让他们得逞,文革期间冤假错案铺天盖地,连老红军蔡铁根都惨遭杀害了。应该感谢那些主持公道的人,虽然我不知道他们的名字。改革开放后,医院的新任院长张志鸿作了很多努力帮我父亲平反昭雪。也应该感谢他啊!

即使是当时可能是身份与我们对立的人,也在帮助我们。我二姑妈去世后,居委会以她曾经得到政府补助为由,来了几个干部来取走她剩下的财产。我在姑妈房里一件件拿给他们。其中一位女干部微笑着对我说,“你可别把你家自己的东西给我们呀。”有一次,医院来了一名中年医生,像是要查我们什么事。我说了一条理由,那位医生就立刻走了,一点也没为难我。我小妹妹二年级的时候,在课桌里乱涂了些话,旁边的孩子向班主任告密。尽管她还是六七岁的孩子,懂什么?可是,那时候动辄无限上纲,冤假错案比比皆是。班主任路美洪曾经当过我家三个孩子的班主任。她把我母亲叫去,让她要我妹妹注意,把事情平息了。在那个年代,她真是敢于担待啊!

我大妹下放到高淳后,她以前厂里的工人师傅盛汉阳设法将她调到武进县来。

我弟弟在漕桥时,办工厂替公社挣了不少收入,后来有政策可以上调,公社书记于洪志丝毫没有为难他,立即放行,实际上放走了一棵摇钱树,不容易啊!在南京大学时,戴安邦先生和忻新泉老师热情指导。

我妻子在苏北连云港插队时,住在当地的农户家,而且就是队长的家里。有一天她病了,女主人把家里最好的东西给她吃,还叹气说“你们这些孩子这么小就要离开父母到这里来,真不容易啊1”有一次生病比较重,当地没有医疗条件,队长就骑着自行车把她载在后面,风雨交加中在狭窄的田埂上骑行。在乡间小路上赶了20多里路,把她送到长途汽车站,回南京看病。她后来调到清江化纤厂。77年厂里办起了工人大学,她报名参加了考试。虽然成绩优秀,但厂里某些人以出身问题反对。第一把手力排众议,说“她父亲可以当教授,她为什么不能上工大?”批准她进入工大学习。

我少年时得了副伤寒,蒙周玉麟医生帮我治好了,他夫人王秀蓉还免了我们的挂号费。小学班主任虞季萍和初中主任冯敏对我的鼓励,使我有了很强的自信心,也要感谢他们。

我进入工厂后,开始只会胡闹,幸好不知是哪位领导同意我进入设计室。那些与我一起当操作工的工人后来进了了农药车间,罹患职业病,很少活过50多岁的。我真是万分侥幸啊。我在设计室第一个遇到的是姚三一工程师,是我的恩师啊。我在设计工作中,经常有大胆设想,但是,错误也不少,我的上级从来没对我责难过。而是尽量让我大胆去做。他们是黄士林、李晓春、孙刚若、蒋光前、王伟华、王杰、周祥生和金炳南等人。文革期间,我遭到不公待遇,许多工人保护我,在深挖五一六运动揭发我的会上,没有一个工人发言。我在挂牌挨斗的时候,工人师傅朱林大竭力保护我。

我调到南京的江苏省石油化学工业厅后,尽管我只知道埋头搞技术,其他很少过问,但我的上级:程立人、缪顺治、吉荣虎、李德甫、历墨宝、朱建华、莫广连、朱荣书、胡萃华、虞振新和毛季琳,都尽量让我发挥专长,使我技术得到不断长进。毛季琳还特别推荐我到瑞士去考察。

退休后,老干部处的徐建华、石云、徐伟、郭书峰和陈文清等人,也对我的生活各方面无微不至的关怀。2015年,我正在手术后休养,省发改委特地委派卢爱国、石云、郗文和徐建华四位干部,于8月14日特地从南京赶到常州代表我们向贫困学生发放资助善款。

尽管我们家庭当年也历尽坎坷,遭到某些人的迫害,但是,要铭记的是那些加恩于我们的人,在此,对他们一并表示诚挚的感谢!遗憾的是,也由于年代久远,那时候我还年幼不懂事,许多人的名字我都不记得了。

我的少年和青年时代的许多朋友,如刘汉本、张德业、屠林、黄怀生、余中泉等等都已物古。今天,我们有如此幸福的晚年,真要感谢社会上的好心人。2014年,常州市启动青果巷历史文化街区修缮项目,我们获得拆迁补偿款。我们为了回报社会,尽管我们都是工薪阶层,但生活宽裕,衣食无忧,今天还有许多比我们困难得多的家庭,我们兄妹四人商定将60万元拆迁补偿款,设立《慎蓉爱心基金》捐助贫寒学生,至今已捐助了80多名学生。其中不少孩子品学兼优,为此,我们感到非常欣慰!

图9. 2014年在常州市第一中学第一次励志助学活动

图10.我弟弟作为我家代表在2014年会上讲话

图11. 2019年舍妹和她女儿探望一名资助学生的罹患癌症的母亲

(全文完)